在浩瀚的太平洋边缘,日本关西国际机场如同一座奇迹般矗立于蔚蓝的海面上,这不仅仅是一座机场,更是人类工程智慧对自然极限的勇敢挑战。想象一下,将一个庞大的机场平台建在水深达18米的海底,这听起来像科幻小说中的情节,却真实地发生在20世纪80年代末。作为大阪的门户,这个机场的诞生源于对土地资源的紧迫需求:日本本岛寸土寸金,无法再容纳传统机场的扩张。于是,工程师们将目光投向了大阪湾,决定打造一个完全的人工岛屿。这不仅仅是建筑一座机场,更是与大海的较量,一场关于韧性和创新的史诗。

回溯到1987年,关西机场的规划正式启动,那时日本正处于经济高速增长期,对高效交通基础设施的需求迫切。项目总投资高达150亿美元,相当于一个小型国家的年度预算。这场工程的发起者们面对的首要挑战是地质条件:大阪湾的海底松软,易受地震和海浪侵蚀。传统的桩基技术在这里行不通,工程师们不得不发明新型的沉箱基础系统——巨大的混凝土箱体被沉入海底,作为岛屿的基石。整个过程充满了不确定性:台风、海啸和潜在的地震随时可能摧毁数年的努力。令人惊叹的是,通过精密的计算机模拟和实地测试,他们成功地将这个项目从蓝图转化为现实,展现了人类对自然力量的掌控力。

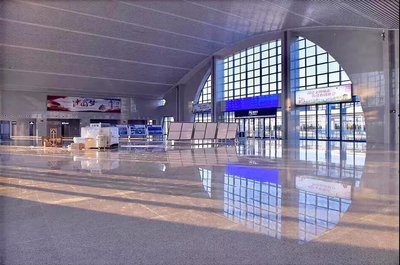

关西机场的建设过程宛如一部紧张的冒险电影,每一个细节都考验着科技的极限。首先,工程师们建造了世界上最大的海上移动平台,用以运输和安置那些重达数十万吨的沉箱。每个沉箱长达300米,高达20米,像巨型积木一样被精确放置在海底。接着,他们铺设了数百万立方米的填海材料,形成一个长达4公里的岛屿。整个岛屿设计为三层结构:最下层是防波堤,中间是机场跑道和停机坪,最上层则是旅客终端和商业区。这种层叠式设计不仅提升了抗震能力,还巧妙地融入了生态考虑,例如种植本土植物以减少对海洋生物的干扰。图片在这里生动地捕捉了这一壮观景象:

这张照片仿佛将读者带入现场,感受那钢铁与浪花的交锋。

然而,关西机场的创新远不止于结构设计。在运营方面,它采用了全球领先的自动化系统,包括先进的空气交通控制和环保技术。例如,机场配备了太阳能面板和雨水回收系统,力求实现可持续发展。这座机场每年处理着数百万的旅客和货物流量,却在设计中最小化了对环境的冲击。更令人着迷的是,它的跑道能承受9级地震,这在地震多发的日本至关重要。每一个元素都体现了“和谐与韧性”的理念:人类工程不只是征服自然,更是与自然共存。这样的设计让关西机场不仅仅是一个交通枢纽,更是21世纪工程哲学的典范。

关西机场的落成对日本乃至亚洲的经济产生了深远影响。它连接了大阪与全球主要城市,促进了贸易、旅游和文化交流。想想那些从这里起飞的航班,载着商贾和探险者,飞往世界各地;那些抵达的旅客,带着新奇的目光,踏上这座人工岛屿。经济学家们估算,这个机场每年为关西地区带来数亿美元的收入,并创造了数万个就业机会。更重要的是,它象征着日本的复兴精神:在二战废墟中崛起,如今又在海洋中筑梦。这样的影响力,让人不由得感慨工程的魔力如何塑造了一个地区的命运。

展望未来,关西机场将继续面对新的挑战:气候变化可能带来的海平面上升,以及航空业的数字化转型。工程师们正计划升级其基础设施,例如引入AI优化航班调度和增强防灾系统。这座机场的故事远未结束,它提醒我们,人类的创新永无止境。无论风暴如何肆虐,关西机场都会屹立不倒,激励着后世去挑战更多不可能。图片作为结尾的点缀,再次强调其永恒的魅力:

最终,它不仅仅是混凝土和钢筋的集合,而是人类精神的灯塔。

发表回复